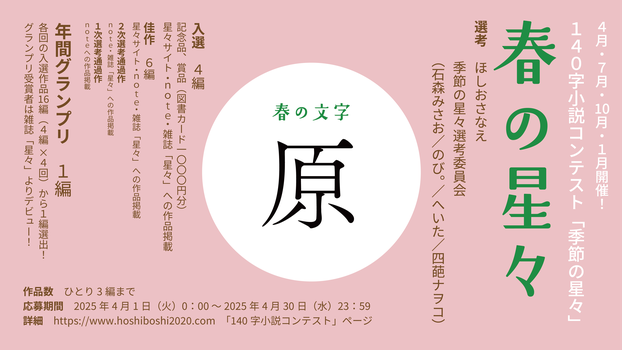

140字小説コンテスト

季節の星々(春)

春の文字

原

作中に「原」という文字を入れる

募集期間

2025年4月1日〜30日

応募総数

964編

選考

ほしおさなえ

季節の星々選考委員会

入選

あおやまままさし

(のび。選)

昨日見た夢の続きだ。俺は原野を駆ける馬になっていた。何かに追われているのではない。ただ怒りのまま地面を蹴りつけている。だが走れ走れ。その怒りが体を突き動かすのなら。そして地平線から朝陽が昇ってきた。あぁ夢が終わる。だが俺が目覚めたとしても、お前は走り続けろ。

木畑十愛

(四葩ナヲコ選)

星野さんは、原理は不明だけど光っている。眩しいので教室では暗幕を体に巻いて過ごしているくらいだ。ある日意地悪な子が鉛筆で突いたせいで暗幕に穴が開き、漏れた光が映写機のように壁を照らした。皆も星野さんも笑っていて、私だけが笑えなかった。咄嗟に隠した鉛筆は、今もまだ先端が光っている。

新出既出

(石森みさお選)

わたしは「原育ち」だ。学童保育よりも、一人で「原」にいくことが多かった。「原」にはいつでも二三人が立っていて、目をあわせたりはしないが、安心できた。「原」はどこでも見つけることができる。夫も「原育ち」だったと思う。来春、産まれてくる子も「原」を見つけ、それを誰にも言わないだろう。

鈴乃さつき

(へいた選)

今年も春の亡骸が見つかったそうだ。葬儀には世界中の人々が参列し、その死を悼むだろう。もちろん私も。でもきっとみんな来年には今年の春を忘れてしまうのだ。花の咲いた原っぱにずらりと並ぶ春たちの墓標を訪れるひとを、私は見たことがなかった。あの子らが生を与えたいきもの達は、我々は薄情だ。

佳作

穴ゃ〜次郎

花冷えそよぐ野っ原に寝転がる。空に手を伸ばしても雲は分かれず、星は見えなかった。あれは天国にも地獄にも行けない人がまだ死に続けている光で、生者にしか鎮魂はできない、という母の繰り言をつい懐かしんでしまう。どれが誰だか分からないのがいいのかもな。無信心な鼻歌を捧げつつ家路についた。

右近金魚

その日、村では野原に百もの椅子を並べる。テーブルにご馳走も用意するが自分達のためではない。「来たよ」子供達の声と共に山から弦や笛の音が降りてくる。やがて椅子の上に楽団員の姿がポツリポツリと灯りだす。楽団は春巡るたび、かつての戦地にだけ姿を現す。私はスミレを小さく摘み、空にかざす。

佐伯功一郎

自殺した兄の原付を形見分けで譲り受けた。兄が長年乗っていたはずのブルーの原付は傷一つなく、まるで新品のように綺麗だった。私は毎日ブルーの原付に乗って大学に通い、労働に出掛ける。今日は交差点を通り過ぎた時に信号待ちをしている兄の姿を見かけた。兄は電柱に寄りかかりスマホを眺めていた。

月越瑠璃

春を謳う詩集を眺む。異国の文字で綴られた原詩は、私たちの言葉にぴたりとは重ならない。名を探し歩くと、ミカンの木で越冬蛹が羽化していた。線のように細い足が意思を持って地を掴む。しんと静まり返った世界は動き出した。柔らかな木々の香りを暖かく包む春陽は、その詩が雪解けの祝福だと教えた。

野田莉帆

柔らかく暖かい日差しのなかで、天使が魂の洗濯をしている。汚れてしまった部分に洗剤の原液を塗りつけて、歯ブラシで軽くこする。お湯ですすいでから、洗濯機に入れる。どうしても汚れが落ちない魂には、漂白剤を使う。ときどき魂が漂白剤を頑なに拒むので、天使は仕方なく地獄に繋がる穴へ案内する。

森林みどり

私たちは糸を吐き合い、世界を紡いだ。私がソと言うと彼女がラと応えた。彼女がウと言うと私がミと応えた。妄想と想像と真実が混じったが、豊かだった。彼女が死んだ。世界は壊れ、私は一人地に落ちた。小さくアと言ってみる。応える者はなかった。カサコソと八本の脚を動かし、私は白紙の原を行く。

選評

石森みさお

140字小説を読むとき、私は手のひらサイズの小箱を思い描きます。きらきらと輝く宝石箱、色とりどりのチョコレートボックス、精緻な箱庭。小さいけれど、小さいからこそ表現できる世界がそこには詰まっています。私はこのTwitter(あえてこう書きますが)から生まれた文芸のことが大好きです。

私はふだんTwitterの片隅で好き勝手に140字小説を書いているだけの人ですが、このたび選考委員の任に就きまして、僭越ながら選評を書かせていただきます。選評というか、ラブレターです。わりと重めの。堂々と好意を告白できるのでとても浮かれています。どうかお納めください。

新出既出さんの作品。どこかにあって、どこでも見つけられる「原」のお話。だれもがきっと持っている(といいな、と思う)心の中の安全地帯のお話。

孤独であることを尊重されて、一人でほっと息をつける場所があったならそれはどんなに心安らぐことでしょう。生きていればどうしたって他者と関わらなくてはいけません。もちろんそれは悪ではなくて、他者といることで得られる喜びや安心もあります。愛する人、親しい友人、助け合える相手。ぜんぶ大事で、それでもときどき、ぜんぶから離れてほんの少しだけひとりになりたい。拒絶ではなく、「目をあわせたりはしないが、安心」できるくらいの距離感で、それぞれがただの個であれる。そんな場所があったなら。

「それを誰にも言わないだろう。」というしめくくりが最高に良いです。私には私の、夫には夫の、そして子どもには子どもの「原」がきっとある。そんなやさしい「原」をだれもが持てたらいい。

たった140字で、こんなにもやわらかい心の風景を描けるんですね。胸をぎゅっとつかまれました。何度もくりかえし読みたい作品です。

月越瑠璃さんの作品。翻訳しきれない言葉の意味を、蛹の羽化という自然の営みを介して実感する。春の陽射しが差し込むような、美しい作品です。この作品自体が詩のようで、繊細に紡がれた言葉選びが秀逸でした。

少し自分語りになってしまいますが、私は140字小説を書くときに漢字をひらがなにひらいて使うことが結構あります。作品を140字の文字の塊として見たときに、漢字が多いと窮屈な印象になってしまうからです。読みにくい漢字を使うと作品を読むペースが乱れる、漢字のもつイメージが自分の意図するものと異なる、あたりも主な理由です。

けれどこの作品は、その漢字のもつイメージをとても巧みに使っているな、と思いました。「謳う」「越冬蛹」「春陽」「雪解け」漢字だからこその、ピンと張った凛々しさ。日常ではあまり使わない文語的な表現が、この一編の詩のような作品を編み上げています。

140字という限られた字数だからこそ、すみずみまで磨き抜いた言葉は光り輝いて見えます。見惚れるほど綺麗な作品でした。

森林みどりさんの作品。イザナギ・イザナミの国生みの神話のような壮大なスケールのお話、かと思いきやとても小さな生き物の愛と喪失のお話ともとれる不思議な世界観。語り手はおそらく蜘蛛なのでしょうが、これが果たして本当に蜘蛛なのか? それとも何かの比喩なのか? 「白紙の原」とは原稿用紙の暗喩か? どう解釈するかで見えてくる景色が変わってきます。

「妄想と想像と真実が混じった」豊かさは、このまさにこの作品のことのようですね。遊色の鮮やかなオパールみたいでじっと覗きこんでいたくなります。そしてこれはなんと140字小説なので、くりかえし眺めていられるんですよね、ずっと。角度を変えて何度でも。幻想的な世界を垣間見せてくれる、密度の濃い作品でした。

取り上げた三作品とも、全く作風も違えばテーマも違います。でも並べてみて思ったのですが、どれも140字小説として完成されていますよね。当たり前なんですけれど。色々なイメージを小箱に詰めて、形を整え飾りをつけて、でもそこで終わりではなく、小箱から放たれた世界はどこまでも広がっていく。私はそんな140字小説が大好きだなぁと改めて思いました。

そして今回入選した作品以外にも、個人的には心に刺さった作品がたくさんありました。ささやかな日常の光景、ふとした心の動き。140字小説は大きなものも小さなものも懐深く受け止めてくれます。

【二次選考通過作品から】

夏原秋さんの作品。設定の妙ですね。はぐれメタルみたいな原っぱが主役。こういう変わった設定が不思議と成り立つのは、140字小説ならではの面白さだなと思いました。

東方健太郎さんの作品。すぐ隣にいる人とどんなに親密な時間を過ごしても、それぞれたぶん違う世界を見ている。「白い夕日」という言葉で、主人公と読者でさえもちがうものを見ているじゃないか、と気付かされてグッときました。

【一次選考通過作から】

大西洋子さんの作品。後ろから見ているのか、横から見ているのか、子どもの表情ではなく傘にフォーカスした場面設定が良いです。小さな体で大きな傘に翻弄されながら歩く、子どもたちの懸命な姿が目に浮かびました。

たつきさんの作品。「インプラント歯科の大看板越しに職場を臨んだ。」という現実を感じさせる描写が印象に残りました。具体的な描写から生まれる、物語の手触りが好きです。

中城ユウイチさんの作品。図書館の本の作品が個人的な好みドンピシャでした。思い出そうとすればするほど遠ざかってしまう夢の本。二度と読めないから綺麗なままの本。好きです。

モサクさんの作品。「私の心の住人は、私がいい。」きっぱりと言い切る潔さが良いです。難解な表現ではなく、シンプルだからこそ言葉が胸にすっとしみました。

若林明日香さんの原付バイクの作品。彼女の過去は知らないけれど、たぶん「ハル」に、明るいところへ連れて行ってもらったことがあったんでしょうね。坂の上の空が鮮やかで、さみしさと光の混ざった色を思い描きました。

今回選考委員をさせていただけて、この場を借りてこんなにも長々と好きだ! という気持ちを吐露できて、私はとてもうれしいです。選考委員になれてよかった。

星々のコンテストを通じて、140字小説を書く人、読む人、愛する人が増えてくれたなら、もっとうれしい。それは私にとって素晴らしい世界です。

夏の星々も楽しみにしています。

のび。

自分の想いを他者に伝えたいと思った瞬間に物語は生まれる、と思っている。喜び、怒り、悲しみ、好きなこと、嫌いなこと、楽しかったこと、苦しかったこと、大きくても小さくてもいい、その様々な想いを自由に伝えられるのが物語の面白さだ。でもそのことに対して140字という文字数はあまりにも少なすぎる。だから書く人は考えることになる。どれを書くか、どれを伝えるか、どう書くか、どう伝えるか。正解はないけれど、考えて考えて研ぎ澄ませるように書いていくことが、140字で書くことの意味、そして作品の面白さに繋がる、と自分は信じている。今回改めてそのことを考えながら、選考を行った。

個人賞について。

個人賞にはあおやまままさしさんの作品を推した。冒頭からここがどこであるか、語り手が誰であるか、何が起こっているのかがテンポ良く書かれており、そのスピード感が作品のストーリーとも合っていた。分かりやすく読みやすく、かつラストに捻りがあり、物語としての面白さもある作品だった。著者はXで「横から思いきり殴りつけるような印象」と仰っていたが、自分は真っ直ぐに心の中に飛び込んで来る物語だと感じた。課題文字の使い所も好きだ。どう書くかどう伝えるか、は課題文字についても関わってくることで、自分はよく悩む。どうしてもその文字を使わなければならないのであれば、出来るだけ物語に必要不可欠な形にしたい(とあくまで自分は考える)。今回の課題文字は「原」でこの作品では「原野」という形だ。例えば草原や原っぱ、高原でも物語としては成立するし、原を使わない荒野とか大地でもいいわけだが、ストーリーやこの物語に一貫する切実さのような感情には原野、という言葉がピッタリと合っていたと思う。ラスト、自分自身であったはずの馬から“己“を手放すようなシーンには痺れました。めちゃくちゃカッコよかったです。

佳作について。

「死」という文字・言葉には強烈な力というかイメージがあって、140字小説という短い物語だと、そのイメージ一色になって扱い難いのではないか、と思っていた。が。佐伯功一郎さんの作品にはそれを冷静に見つめる眼差しのようなものがあり、星々ラジオ用の感想で自分は「乾いた文体」などど偉そうに言ってしまったが、その文体にとても憧れる。さらにその「死」を含んだ日常を淡々と語るのかと思いきや、最後に奇妙な余韻を残して物語が終わるところも好きだ。特に“電柱に寄りかかりスマホを眺めている”姿が良い。語り手である“私”がかつて何度も見た(あるいは兄であれば当然そうする)姿なのだろう。その一文がある事で、私たち読者は私の目でこの物語の世界を見ることができる。淡々としながらも細部まで丁寧に描かれた作品だと感じた。

何を書くか、を考えるということは、何を書かないかを考えることでもある。右近金魚さんの作品には、なぜ楽団が現れるのか、村人たちがなぜそんなことをするのか、この後に何が起こるのかを明確に書かれていない。しかし作品の中に散りばめられた言葉(野原に並んだ百もの椅子、テーブルの上のご馳走、かつての戦地)が強く結びつくことで、物語は破綻せずむしろ独自の世界観を作り上げている。世界観がしっかりとしているからこそ、読者である我々はこの物語の「余白」とも呼べる部分を自由に想像することができる。ファンタジーであると同時に今私たちが生きる世界を映す鏡、あるいは祈りにもなっている、物語を作ることの意味について考えされる作品だった。

今回が選考委員としての初仕事でした。自分は感情的な人間で、論理的に感想を考えたり書くことが得意ではありません。「めっちゃ面白かったです!!!!!!」と「好きです!!!!!」以外に何を言えようか……。結局140字小説を書くように、どう書くかどう伝えるかを考えて考えてこの選評を書いています。「伝えたい」という気持ちは文章を書く原動力だと思います。応募作品を読ませていただいているときもそれを強く感じました。伝えたい相手は私でなくて構いません、今後もあなたの伝えたい物語を楽しみに待っています。私自身、選考委員として審査されている、という気持ちで今後も取り組んでいきます。引き続きよろしくお願いします。がんばっていきましょう。

へいた

コンテストの作品を読むたびに、140字という短さの中でも作者の個性や世界観が大きく違うということに驚かされます。「原」の課題文字で行われた今回の応募作では、場所としての「原(野原など)」のイメージと募集時期が相まって「春」を物語と関連づける作品を多く拝見しましたが、同じ春でもその意味するところが作品によって様々に分かれました。「他者の考えている・感じている自分の知らないこと」を見出すのは物語を読む喜びのひとつだと思います。その喜びを存分に感じることができました。

あおやまままさしさんの作品は「原野」の広大さが際立っています。夢の中で馬になっている「俺」が「怒りのまま地面を蹴りつけている。」という前半部分の描写、「走れ走れ」と畳み掛けるような呼びかけの文章に、読み手である自分自身の腹部さえ両足を動かす振動で揺れるような躍動感を感じます。さらに「地平線から朝日が昇」ると、物語の視点が馬(自分)から馬の見ている先に移動することで、この作品の空間的な広さを140字の中で巧みに表現しきっています。夢の終わりに、「俺」が馬に「走り続けろ」と想いを託すことで、冒頭部分に「昨日見た夢の続き」と語っているように、夢の中の馬がこれからもかけ続けるであろうことが示唆されます。馬の話に終始しながら、夢の中で馬ととともに駆け続ける「俺」という人物が猛々しさを伴って読者の前に立ち上ってくるようです。

木畑十愛さんの作品は、「光っている」という描写と、暗く包む・あるいは語り手の気分が落ち込む描写が交互に登場し、作品そのものがチカチカと明滅するようです。物語上のしかけとして語り手自身が自分を「意地悪な子」と表現していること、暗幕に穴が開いたことを語り手だけが「笑えなかった」こと、星野さん、あるいは星野さんを包む暗幕を突いた鉛筆を「咄嗟に隠した」ことから、語り手の行動は悪意を伴うものであり、自身にも自覚があるように思われます。物語の中で「光」が登場するたびに影のように語り手、ひいては読者の胸に悪意の影が落ちるような構造が巧みだと感じました。

新出既出さんの「原」は子供の頃の自身の空想の居場所として描かれています。ひとりで行くところでありながら、「いつでも二三人が立って」いるところ、「どこにでも見つけることができる」ところ、『夫も「原育ち」』であるところ、「産まれてくる子も」見つけるであろうことから、「原」は多くの子どもが共有する場所でもあるようです。そこでは「目をあわせたりはしない」、見つけても「誰にも言わない」ということに不思議な安堵感を覚えます。子供の頃に守りたかった自分の秘密の避難場所を、この作品の中に改めて見つけられたように思いました。

鈴乃さつきさんの作品は「春の亡骸」という着想に魅力があります。春は誕生の季節というのはおそらく多くの人たちが共通して持っているイメージだと思いますが、同時に春は多くの生まれたあとが見つかる時期でもあります。孵化した卵の殻、発芽した種の殻、脱皮した昆虫の抜け殻。秋に親たちから預かった多くの命を冬の眠りから目覚めさせる春は、それらを生んだ親たちの多くがそうであるように、新しい命を生まれ直させることで死んでしまうのかもしれません。そして生まれた子供たちが親の亡骸を乗り越えて生きていきくように、「春たちの墓標を訪れるひとを、私は見たことがな」い。「いきもの達は、我々は薄情だ。」と締め括られる現実は残酷ではありますが、同時に生き物の強さでもあると思います。生を与えられた恩があるのに春を忘れていく人々の描写は理不尽ですが、同時に生の肯定でもあるように感じました。

佳作の月越瑠璃さんの作品も春の命の生まれなおし、越冬蛹の羽化の瞬間について書かれています。「しんと静まり返った世界は動き出した。」の一文が動かない蛹が羽化のために動き出すことと、冬の世界が春に移り変わっていくことを同時に表していて見事です。こちらの生まれなおしは、春がそうさせるというより、越冬蛹が自らの力で行なったという力強さを感じます。物語の語り手が異国の詩のことばの意味を越冬蛹の羽化によって見出す、という構造で、その語りの言葉そのものが詩のように美しく、140字の中に非常に完成度の高い世界を構築しています。

穴ゃ〜次郎さんの春曇の空は語り手の母親によると「天国にも地獄にも行けない人がまだ死に続けて」光っています。おそらくはこの世に生きる多くの人、おそらくは語り手も、完全な悪人にも善人にも慣れないままこの世でもがき、死後は死に続けて光ることになるのだと思います。「生者にしか鎮魂できない」のは生者だけがその中途半端さの苦しみを知り、その光を「どれが誰だか分からないのがいいのかも」と、ぽーんと放り投げて考えてしまえるからなのでしょう。「無信心な鼻歌」こそが死にづらさ、生きづらさを救う鎮魂歌なのだと思います。

右近金魚さんの作品は死者の悲しみを音楽と春の喜びの中に表出させます。「百もの椅子」に姿を現す楽団員は戦死した兵士であったことが推測されますが、彼らの悲しみ自体は語られません。戦争の後の平和、冬の後の春を慈しみ、守りたいと思わせてくれる作品でした。

佐伯功一郎さんの原付は、形見分けされた「私」に亡くなった「兄」の姿を見せます。近寄ってくるわけでも、話しかけてくるでもなく、生きているようなリアリティを持って一定の距離を保つ姿に、感傷を伴わないからこその不思議な愛情を感じました。

野田莉帆さんの作品には「漂白剤を頑なに拒む」魂が登場します。白くなりたくない魂もいる、と現実世界を生きていると思うことがあります。もしかしたら私もそうかもしれません。天使が「地獄に繋がる穴へ案内」してくれることにユーモアと優しさを感じます。

森林みどりさんの作品の「私」は「彼女」と共に「世界を紡」ぎますが、一人になることで地に落ちてしまいます。「糸を吐く」こと、「カサコソと八本の脚を動か」すことから「私」が昆虫のようなものであったことが示唆されますが、かつて世界を紡ぐほど大きかった生き物が「彼女」を亡くしたことで地に落ちてそうなったのか、それは妄想で元々小さな生き物であったのかは明示されません。物語自体が「妄想と想像と真実」の混じった、豊さを含んだものになっていると感じました。

四葩ナヲコ

今期より選考の方法を大きく改め、過去の受賞者を委員とする選考委員会方式が始まりました。

委員それぞれがイチオシの作品をを個人賞として選出し、各回の選評も委員が執筆します(年間グランプリ選出の際には入選作16編に対するほしおさなえさんの選評があります)。一次・二次選考の選出作品にも委員4人の価値観が反映され、より多様な作品のそれぞれの魅力を評価し、読者に紹介できるようになったと感じています。

わたし(四葩)は開催当初より140字小説コンテストを担当してきましたが、今期も委員のひとりとして引き続き選考に関わっていくこととなりました。よろしくお願いします。

わたしが個人賞に選んだのは木畑十愛さんの作品。「原理は不明だが光っている」というとぼけたユーモアを感じる書き出しから、複雑な苦みの滲む結末まで、140字という短さの中でしっかりと落差を出す構成が巧みです。星野さんを包む暗幕に穴を開けた「意地悪な子」は実は語り手自身であることが後からわかるようになっていますが、自分を「意地悪な子」と呼んだのは語り手の後悔によるもので、穴を開けたそのときの衝動は「意地悪」とは別のものだったのではないかと感じました。強烈な個性を持った存在への憧れと、その個性を覆い隠してしまうことへの憤り。語り手のささやかなレジスタンスは失敗に終わり、あろうことか光の持ち主までもが「皆」のほうに迎合して笑っている。教室という狭く残酷な世界で、ときには自分を押し殺して過ごさなければならなかった頃のことを切なく思い出しました。

そのほかの入選作について。あおやまままさしさんの作品は息遣いを感じるような荒々しい疾走感に、新出既出さんの作品は作者オリジナルの概念でありながらなぜか懐かしい「原」に、鈴乃さつきさんの作品は季節の終わりを死ととらえることで明るい春の冥い側面を描き出した着想に、それぞれ魅力を感じました。

佳作で特に推した作品はふたつ。

穴ゃ〜次郎さんの作品は星の見えない夜空の話です。「天国にも地獄にも行けない」「生者にしか鎮魂はできない」という母親の教訓めいた言葉を、「どれが誰だか分からないのがいい」という軽やかな解釈で鼻歌とともに懐かしめるのは、語り手の強さとしなやかさあってのことでしょう。いつかわたしも星になり、誰にも思い出してもらえなくなっても、わたしの知らない誰かがわたしの魂のために祈ってくれる。寂しさの中にあたたかな救いを感じました。

野田莉帆さんの作品は天国と思われる場所でのワンシーン。「命の洗濯」という比喩表現がありますが、魂の洗濯が衣類とまるで同じ方法でなされているとは驚きました。汚れが落ちない魂は漂白を施されるというくだりは洗脳を連想してどきりとしましたが、それを拒んだ魂が「仕方なく」地獄に案内されるのは、毒をはらみつつもおかしみがあります。「地獄に繋がる穴」をダストシュートのように落ちていく魂を想像し、天国と地獄は思ったより近いところにあるのだなと不思議に納得しました。

2025年度上半期「季節の星々」受賞作は、二次選考通過作とあわせて雑誌「星々vol.8」に掲載します。

サイトでは2025年12月31日までの期間限定公開となります。

下記のnoteで応募された一次選考通過の全作品を読むことができます。

この記事をシェア